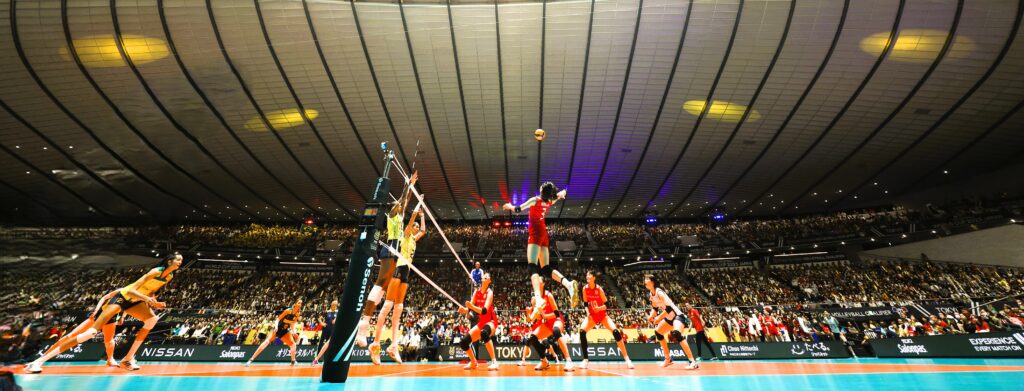

VNL2025千葉大会小学生クルー体験プログラムの第1回目が、7月13日(日)の午前10時から午後2時までの4時間にわたって実施されました。その間、参加した4名の小学生たちは、大会運営の舞台裏で進行する多種多様な仕事現場で、自らスタッフの一員として働き、昼食もとり、大規模国際スポーツ大会が、国際色豊かな選手だけでなく、様々な仕事の人々の協力があって初めて成立することを実体験し、同時に大会が取り組んでいるSDGsをスポーツとの結びつきの中で学びました。「世界の最もすごいものを子どもたちに届けることによって皆様の夢も広がっていく」。参加した子どもたちは、運営スタッフとして実際の業務を体験するとともに、大会が持つ社会的意義についても学ぶ機会を得ました。本記事はその随行記録です。

VNL2025千葉大会小学生クルー体験 「VNL2025千葉大会を支える仕事を学ぼう」

2025年7月13日(日)10:00〜14:00 千葉市ポートアリーナ

参加者:4名

Aさん 6年生

Bさん 5年生

Cさん 5年生

Dさん 1年生

同行スタッフ:

山口学氏、村上睦実氏、鈴木明日香氏 VNL2025千葉大会組織委員会

島崎咲織氏、田口優一氏 千葉市職員

統括

青山アリア氏 VNL2025千葉大会組織委員会副会長

企画運営

山口学氏 VNL2025千葉大会組織委員会

プログラムスケジュール

(1)朝の集合から本格的な業務体験へ

9:45 試合会場外にあるインフォメーションセンター前に集合

10:00〜10:20 これから体験する業務の概要や注意点の説明

「今日は皆さんに実際の大会運営の仕事を体験してもらいます」

興味津々の表情で聞き入る小学生

10:30〜11:30 試合会場内外の現場で実際の業務に従事

4人の子どもたちはそれぞれ非常に忙しい4つの職場で実務を請け負います。

チケットカウンター

インフォメーションデスク

会場入り口受付

特別ラウンジ受付

(2)バックヤードツアーで見る普段は見られない風景

11:30〜12:00 会場全体のバックヤードツアー

普段は観客として訪れる場所の裏側を見学

イベント運営の複雑さや規模の大きさを実感

(3)昼食とSDGsプログラム

11:30〜12:00 「SDGsプログラム」

大会運営スタッフに配られるミールチケットを使って昼食

スタッフのSDGs取り組みを体験

水アンケートに答えることによって、観客と一緒にSDGsについて学びます。

(4)ファンゾーン見学

12:30〜13:30 ファンゾーンの体験

こどもたちは選手が通る通路を通ってファンの声援を受けながら通過

選手側からファンとの交流の喜びを体験し、意義を学ぶ

選手と観客をつなぐ場所や、ファンが楽しめる特別エリアの役割を理解する

(5)体験の締めくくり

13:30〜14:00 体験報告会

子どもたちとスタッフが一日の体験を振り返り、学んだことや感じたことを共有

このVNL小学生クルー体験プログラムは、スポーツイベントの裏側を知る機会を提供するだけでなく、チームワークやおもてなしの心、仕事の責任感など、将来役立つ多くの気づきを子どもたちに与えています。

* * *

(1)朝の集合から本格的な業務体験へ

朝9時45分に、小学生クルー体験に応募してくださった小学生の皆さんがそれぞれの保護者の方と共に試合会場前のインフォメーションセンター前に集合。その場で、このプログラムの企画者であり本日の引率者である大会組織委員会の山口学さんより、これから小学生の皆さんが体験する業務の概要や注意点の説明がありました。

「今日は皆さんに実際の大会運営の仕事を体験してもらいます」との説明に興味津々の表情で聞き入る小学生たちの姿が印象的でした。

その後、子どもたちは保護者の方と別れ、いよいよクルー体験の始まりです。引率は山口さんに加え、4人の子どもたち一人ひとりに対応するため、さらに2人のスタッフが参加します。

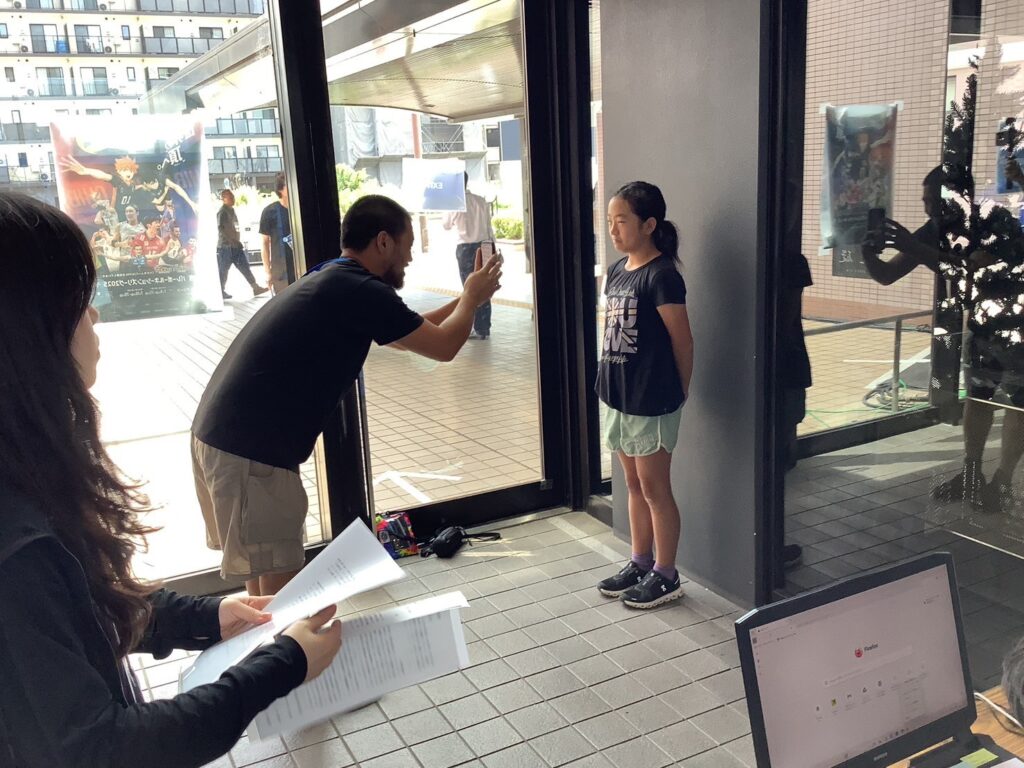

一行がまず向かったのは、「アクレディテーション」(AD)と呼ばれる関係者パスを発行してもらうための写真撮影です。その写真付きのADはすぐ後で子どもたちに届くことになります。

次に子どもたちは、試合会場の中にある大会本部の広い部屋に向かい、そこで、大会副委員長の青山アリアさんに対面します。そして長テーブルを囲んで子どもたちは青山アリアさんのお話を聞きました。

「青山アリア大会副会長が子どもたちに語る、VNL2025千葉大会の全て – 子供たちが体験する国際舞台の裏側」

未来を担う子供たちに本物の体験を届けたいという想いが、世界最高峰のスポーツ大会をこの街に呼び寄せました。大会組織委員会の副会長、青山アリアさんが集まった子どもたちに、語りかけます。これから始まるのは、ただの職業体験ではありません。世界が注目する舞台を自らの手で成功に導く、特別なミッションの始まりです。

「世界のトップが集う、最高峰の舞台」

「VNLという言葉、聞いたことありますか?」。青山さんの問いかけに、子供たちは少し戸惑いながら首を横に振ります。青山さんはにこやかに頷き、続けました。

「これはバレーボールネーションズリーグの略で、オリンピックや世界選手権と並ぶ、世界で最も大切な国際大会の一つなんです。では、日本以外に何カ国くらいが参加していると思いますか?」

子供たちから「10カ国!」という元気な声が上がると、青山さんは「実はもっと多くて、男女ともに18カ国。世界の約197カ国のうち、選び抜かれたトップチームだけが参加できる大会なんですよ」と、その規模の大きさを分かりやすく伝えます。子供たちの驚きの声があがりました。

「未来の子供たちに、世界一の感動を」

「では、どうしてこの大会が千葉で開かれているんでしょう?」。次の質問に、子供たちは「広い会場があるから」「強い選手がいるから」と、思い思いの答えを口にします。

青山さんはその一つひとつに耳を傾けた後、最も大切な理由を語り始めました。

「この街の市長さんが、『千葉の未来の子供たちに世界の一流を見せたい』と強く願って、この大会を誘致したんです。世界の最もすごいものを子どもたちに届けることで、皆さんが夢を広げてほしい。そんな想いが込められています」。

世界中の都市が開催を希望する中で選ばれた理由が、子供という未来への投資であったこと。その事実は、子供たちの心に深く刻まれたことでしょう。

「2000人が支える『良い大会』の舞台裏」

「良い大会って、どんな大会だと思いますか?」。青山さんの問いかけは、体験の核心に迫っていきます。

「強いチーム同士が戦う!」「お客さんが笑顔!」「ゴミがない大会!」。子供たちの答えに、青山さんは大きく頷きます。

「その通りです。そして、その『良い大会』は、目に見えないたくさんの人たちの力で成り立っています。この大会を毎日成功させるために、何人くらいの人が働いていると思いますか?」

「100人?」「1000人?」。予想が飛び交う中、青山さんは驚きの事実を明かします。「実は1日に約2000人もの人が関わっているんです。安全を守る人、お客様をご案内する人、そして私たちのように全体を動かす人。色々な人たちの協力があって、初めて大会は成功します」。

さらに、1日に1万人近くが訪れる観客から出るゴミの問題や、スタッフのために用意された食事が無駄にならないようにするフードウェイスト削減の取り組みにも触れ、華やかな舞台の裏側にある地道な努力を伝えました。

「未来へつなぐ大会の約束と、世界への扉」

「今日、皆さんにはこの2000人の仲間入りをしてもらいます」。そう言って青山さんが取り出したのは、「アクレディテーション」(AD)と呼ばれる関係者パスでした。

「これを持っていると、皆さんはお客様ではなく、この大会を創る『関係者』の一員です」。

パスに書かれた文字が英語であることに気づいた子供に、青山さんは説明します。「国際大会なので、共通の言葉として英語が使われています。色々な国から選手や審判、運営スタッフが来ているので、みんなが分かるようにするためなんですよ」。

この小さなカードが、世界とつながる扉のようです。これから子どもたちは、入場口での案内やチケット販売、ホスピタリティラウンジでの「おもてなし」など、様々な業務を体験します。多様な人々が忙しく関わるこの場所で、子供たちは何を感じ、何を学ぶのでしょうか。

「皆さんの4人の力は、私たちにとって巨大な力になります。とても助かるんです」。

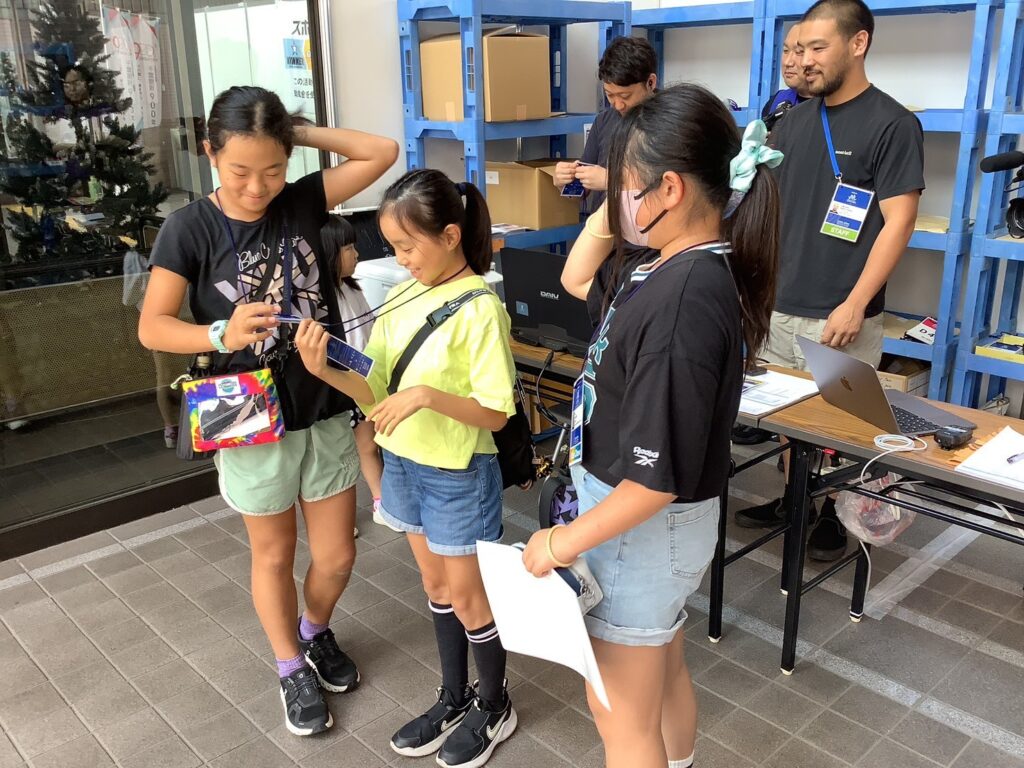

青山さんの力強い言葉に背中を押され、小さな挑戦者たちの特別な一日が、いよいよ幕を開けました。子どもたちは一旦大会本部を出て、写真撮影をした事務所に戻り、そこで出来上がった写真付きのADを受け取りました。なんだか気恥ずかしいけど、嬉しいね。

一行はADを胸に再び本部に向かい、そこでサプライズがありました。

まずバレーボール試合中に難しいボールのビデオ判定をするクルーの皆さんに出会いました。いきなり外国人です!

そして、VNLの文字が入った大会運営スタッフのTシャツが配られたのです。

VNLのTシャツを着た子どもたちは、本部事務所の中を通って、それぞれの仕事場に出発するのですが、その途中に、スイスに本部があるVNL大会の企画を受け持っているバレーボールワールド(VW)から来ているスタッフの皆さんに揃って英語でご挨拶です。

その後子どもたちは、引率者と共に試合会場の中を通って、それぞれの仕事場であるチケットカウンター、インフォメーションデスク、会場入り口、特別ラウンジエキサイトシート受付へと向かいました。

さあ、いよいよ大会スタッフとしてのお仕事が始まります。

それぞれの業務体験

チケットカウンターとインフォメーションデスク

BさんとDさんはそれぞれ、隣接する当日券のチケットカウンターとインフォメーションセンターで業務につきました。大きな声で『いらっしゃいませ』と、チケットを切って渡したり、お釣りを渡すといった責任ある仕事です。

試合会場入り口

Cさんは、今日の業務の中で最も忙しい入場入口で、大会関連チラシを手渡す業務につきました。ものすごい数の観客が次から次へと入場してくる現場で、他のスタッフと一緒になって働きました。

その後、入場した人たちに、今大会の特別SDGsプロジェクトである水のアンケートに答えてもらうよう呼びかけ、アンケートにアクセスするQRコードにスマホをかざしてくださった方に青い水と地球に重ねたバレーボールの美しいデザインのVNL缶バッチを配りました。

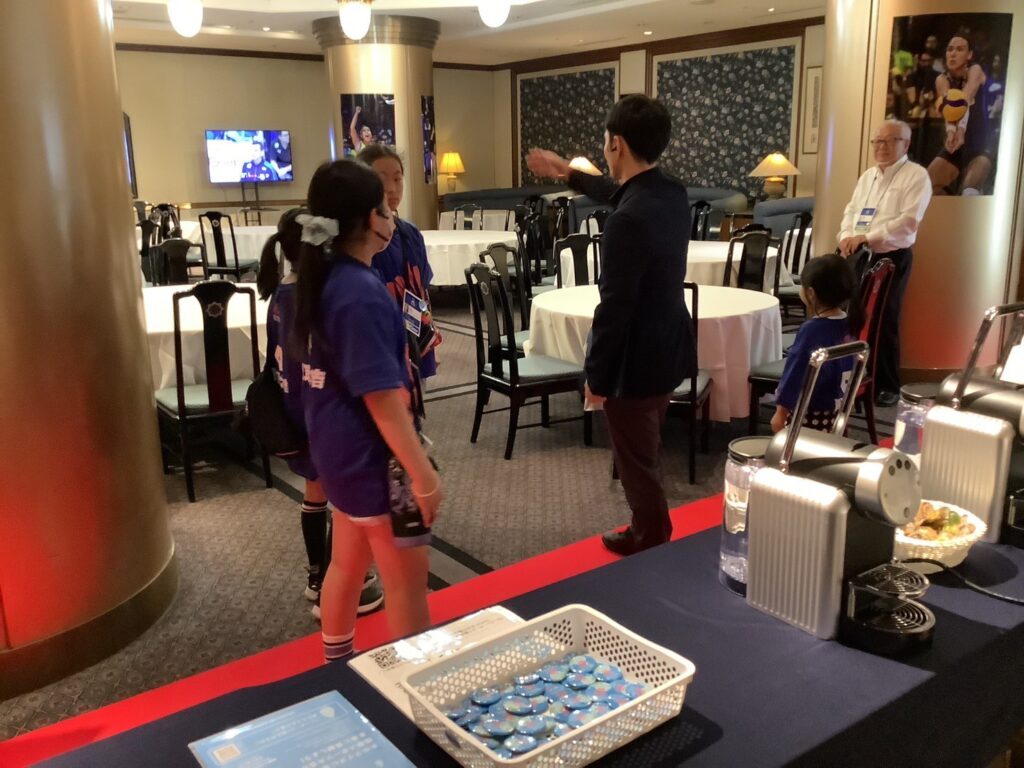

エキサイトシートでの案内

Aさんは特別ラウンジの「エキサイトシート」の受付業務でした。特別チケットの確認からプレゼントの手渡し、そして「行ってらっしゃいませ」と見送るまでの一連の流れを担当しました。

笑顔でお客様に接することで、「ホスピタリティラウンジでくつろいでいただいて、すごく満足度の高い状態で大会を見てもらう」という難しい業務を果敢にこなしました。

(2)バックヤードツアー

バックヤードツアーで見る普段は見られない風景

1時間にわたるハードな業務の後は、試合会場や隣接のホテルを含む広い大会会場全体のバックヤードツアーが行われました。子どもたちは引率者たちと共に

グッズ売り場→記者ルーム→メディアルーム→ボランティア控え室→TVクルー→VIPルーム

等と、多種多様な場所を見て歩き、イベント運営の複雑さや規模の大きさを実感したことでしょう。

(3)SDGsプログラム

スポーツの熱気の中で学ぶSDGs、「水道水が飲める国は17カ国だけ」に驚く子どもたち

バックヤードツアーが終わると、ちょうどお昼時。試合会場前の広場にあるキッチンカーが並ぶところに移動した子どもたちに、大会スタッフに配られるミールチケットが渡されました。それぞれが好きな昼食を選び、本部のテーブルを囲んでの昼食に向かいました。

子どもたちが賑やかにテーブルを囲み、それぞれがキッチンカーで選んできた焼きそばやホットドッグを前に、「いただきます!」の元気な声が響き渡りました。これは、国際的なスポーツ大会の裏側で行われている、未来を担う子どもたちに向けた特別な食事会。楽しいランチを通じて、地球の未来を考える大切な学びが始まります。

「時間が読めないんです」スポーツの現場ならではのフードロス対策

「みんなが今使ったミールクーポン、これをなぜ使っているかわかるかな?」

山口さんが、美味しそうに焼きそばを頬張る子どもたちに優しく問いかけます。以前は、大会スタッフの食事は決まったお弁当が用意されていました。しかし、そこには大きな課題があったのです。

「バレーボールの試合って、何時に終わるかわからないんです。3セットで早く終わることもあれば、フルセットまでもつれて長引くこともある。そうすると、休憩時間がバラバラになって、用意していたお弁当が食べられずに残ってしまうことがありました」

長時間放置されたお弁当は、やがて廃棄せざるを得ません。これが「フードロス」です。また、大会期間中、約1ヶ月もホテルに泊まり込みで働くスタッフもいます。毎日同じお弁当では、飽きてしまうことも。

そこで導入されたのが、キッチンカーや飲食店で使えるミールクーポンでした。

「時間がないから、さっと食べられるホットドッグにしよう」「今日はゆっくり食べられるから、しっかりした定食がいいな」「ちょっと食欲がないから、バナナスムージーだけにしようかな」

このように、各自がその日の体調やスケジュールに合わせてメニューを選べることで、食べ残しがぐっと減りました。子どもたちからも「選ぶのが楽しかった!」「同じお弁当だと飽きちゃうもんね」と好評です。楽しみながらフードロスをなくす。この取り組みは、SDGsの目標達成に向けた賢い工夫の一つなのです。

「地元の人たちと一緒に盛り上げる」キッチンカー選びの秘密

会場に並ぶ美味しそうなキッチンカー。実は、その選び方にも秘密があります。山口さんは子どもたちに、もう一つの質問を投げかけます。

「僕らがキッチンカーを選ぶとき、美味しさ以外に、ある基準を大切にしています。それは何でしょう?」

ヒントは「千葉」。この大会が開催されている場所です。

答えは、「千葉県の人や、千葉県の食材を使っているお店を優先的に選ぶ」こと。これは「地産地消」という考え方に基づいています。地元で採れたものを地元で消費することで、輸送にかかるエネルギーを削減できるだけでなく、もう一つ大切な目的があるのです。

「自分たちが関わっていない大会って、あまり興味がわかないですよね。でも、もし自分のお店が出店していたら、その大会を応援したくなる。そうやって、地元の人たちと一緒になって大会を盛り上げていきたいんです」

と、山口さんは語ります。大きな国際大会も、地域の協力があってこそ成り立ちます。地元の食材を味わうことは、大会を「自分ごと」として捉え、地域全体で一体感を生み出すきっかけにもなっています。

楽しい食事の時間は、あっという間に過ぎていきました。フードロス、地産地消、そして水問題。美味しいランチの裏には、地球の未来を考え、行動するためのヒントがたくさん詰まっていました。今日の学びが、子どもたちの未来、そして私たちの未来をより良いものにしていく、小さな、しかし確かな一歩となることでしょう。

(4)ファンゾーン体験

食事の後、スペシャルな申し出が大会主催からあり、子どもたちがちょうど試合が終わってセレモニーが進行中の試合コートの中に招待されました。試合後の選手のインタビューやサインがされたバレーボールが会場の観客にプレゼントされる華やかなコート内で、スタッフからバレーボールにタッチするなど、思ってもみなかった体験が実現しました。

その後、試合場をぐるりと取り囲む回廊を巡りながら、選手のインタビュースペースに立ったり、VIP観戦ルームに入ったりしながら、回廊に展開するさまざまな展示などを見て回りました。

そして、ゲームを戦い終わった選手たちが引き上げてきて、ファンの皆様と直近で触れ合うファンゾーンを、子どもたちは選手になりきって歩いて試合場を後にしました。これは集まっていたファンたちに大ウケで、皆さん満面の笑みで子どもたちを迎え、手を振り、中にはサインをねだったファンもいたほどです。こうして子どもたちは選手が通る通路を通ってファンの皆様の声援を受けながら、選手側からファンとの交流の喜びを体験し、意義を学び、選手と観客をつなぐ場所や、ファンが楽しめる特別エリアの役割について理解を深めることができました。

その後、子どもたちは、選手たちのお見送りゾーンを通って、再び大会本部に戻り、今日の全ての体験ツアーが終わりました。

(5)体験の締めくくり

「今日のお仕事お疲れ様でした!」小学生クルー体験の貴重な学び

参加した4人の小学生とそれぞれに同行したスタッフが語り合う大会運営の感動と発見

青山アリアさんの待つ大会本部に戻った子どもたちには、まずスタッフたちのために用意されているさまざまなお菓子類から、好きなものを好きなだけ選んで、満面の笑顔でテーブルに向かいました。

その時、本部に立ち寄っていた「大会の声」であるファシリテーターさんに出会いました。彼はゲームの間中、マイクに向かって会場に響き渡る声でゲームの実況、応援、手拍子などで試合を盛り上げる大変なお仕事をしています。お話を伺い、スティックバルーンを手に、実際応援実演をし、記念撮影をしました。ちょうどその場に居合わせた、スティックバルーンの考案者ともお話ができ、大会に関わる非常に多くの人たちとの交流をさらに深めることとなりました。

「シャワー1分で15L!」当たり前じゃない“水”の大切さを学ぶ:VNL2025千葉大会の新しいSDGs取り組み

今日の締めくくりとして、テーブルを囲んだ子どもたちは、引率者の一人村上睦実さんの話に耳を傾けました。

村上さんは「水」を千葉大会の新しいSDGsの取り組みとして取り上げ、クイズやアンケートを企画実行した人です。彼女は、スポーツの現場を舞台に、私たちの生活に欠かせない「水」の大切さを、子どもたちへと語りかけました。

「当たり前」ではない、安全な水

「もしもお水が使えなくなったら、どうなるかな?」村上さんは、子どもたちの目を見ながら優しく問いかけます。お風呂、トイレ、洗濯、食器洗い…。水がなければ、私たちの快適な暮らしは一瞬で立ち行かなくなります。日本では蛇口をひねればいつでも安全な水が出てきますが、村上さんはそれが決して世界の「当たり前」ではないことを伝えます。

「じゃあ、問題です。日本みたいに、水道水を安心して飲める国は、世界にどれくらいあると思いますか?」

観客の皆さんへのクイズと同じ質問を投げかけました。

子どもたちからは「半分くらい!」と元気な声が上がります。しかし、村上さんが明かした現実は、想像とは大きく異なるものでした。

「実は、日本みたいに水道をひねって水が安心して飲める国って、196カ国中1/10以下って言われているんです」

その事実に、子どもたちの間からは驚きの声が漏れます。普段意識することのなかった日本の恵まれた環境が、いかに貴重であるかを実感した瞬間でした。村上さんは、海に囲まれた日本でも、私たちが実際に使える水は川などのごく限られた淡水であることを伝え、その水を大切にしていく必要性を訴えます。

目に見えない「たくさんの水」

話はさらに身近なテーマへと移ります。「シャワーを1分間出しっぱなしにしたら、何リットルくらいのお水を使うと思う?」という次のクイズ。正解の「約15リットル」という量に、子どもたちは再び驚きの表情を見せました。

そして、この日のテーマであるバレーボールに絡めた、少し難しい質問が投げかけられます。

「バレーボール1個作るのに、水はどれぐらい使うでしょう?」

一見すると、ボールと水は無関係に思えます。しかし村上さんは、原料となるゴムの木を育てたり、工場で製品を洗ったりする過程で、目には見えない水が使われていることを丁寧に説明します。正解は「12リットル」。この大会で使われるボールの数を考えると、その総量は膨大なものになります。

「私たちが使ってるこの机、いろんなものを作るのに実は目には見えないけど、水ってたくさん使われているんです。そういうことを知ってもらいたいなと思って、今回クイズにしました」

スポーツを通して、未来へつなぐ意識を

村上さんがこの活動を行う目的は明確です。それは、子どもたちが夢中になるスポーツを通して、地球規模の課題である水問題に関心を持ってもらうこと。

「スポーツを通して水問題にちょっとでも関心を持ってもらいたいなと思ってやっています」

クイズに参加してくれた子どもたちには、記念の缶バッジが手渡されます。この小さな体験が、子どもたちの心に何かを残し、家に帰って家族と話すきっかけになるかもしれません。こうして、未来を生きる子どもたちの心に、水を大切にする意識の種がまかれて、やがて芽出すことでしょう。

報告書に記入

村上さんの話の後、子どもたちは今日の体験を振り返る報告書に取り掛かりました。記入した後、それらをもとに、他の引率スタッフも加わって今日の報告会を開きました。

「水が飲めない子がたくさんいる」—SDGsの気づきも生まれた現場

今回の体験で学んだことを尋ねられると「水の飲めない子たちがたくさんいる」、「食べ物がお腹いっぱい食べられない人もいる」ことを発見したことを挙げました。これはおそらく大会で行われていたSDGsに関連したアンケートやキャンペーンを通じて得た気づきのようです。

子どもたちの大会運営業務に付き添った引率スタッフたちからは、子どもたちの活躍が次々と報告されました。

「水のアンケートに答えてもらうのは難しい、けど頑張った」_無数の観客に対応

村上さんはCさんとともに「入場口でのチラシ配りと、水のアンケートに答えてもらった方に缶バッチを配りました」と振り返りました。入口でのチラシの手渡しは、次から次へと流れ入ってくる観客への対応という忙しい業務で、それをCさんはしっかりとこなしました。その後の水アンケートのお願いと缶バッチの配布は、試合会場に急ぐ観客を引き留めての仕事で、非常に難しいのですが、Cさんは「短時間しかいなかったんですけど、56人に答えてもらいました。すごく頑張ってくれました」と称賛しました。

「チケットないと入れなくて困っている人に急いで駆けつける」_責任ある仕事を体験

鈴木さんはBさんとDさんについて「最初、大きな声でお客さんが来ている時に『いらっしゃいませ』という声を一生懸命出してくれて、チケットを切って渡したり、お釣りも渡してくれました」と報告。「お金のやり取りもすることで相当緊張をしていたと思うけど、最後まで頑張ってやり切ってくれました」と労いました。

スタッフは「チケットカウンターはお金のやり取りがあるところで、信頼できる人しかできないんだよね。だって盗まれたら困るもんね」と説明。子どもたちに責任ある仕事を任せたことの意義を伝えていました。

また、チケットを持たずに会場に来てしまった観客への対応も重要な業務だったようです。「チケットないと入れなくて困っている人もいて、そういう方に対してはもう急いで駆けつけてチケットを渡したりとか」と説明され、Dさんは売り場のスタッフと一緒に走って対応していたようです。

「完璧でした」—エキサイトシートでのおもてなしも大成功

「エキサイトシート」の業務だったAさんは、チケットの確認からプレゼントの手渡し、そして「行ってらっしゃいませ」と見送るまでの一連の流れを担当しました。スタッフからは「最初から笑顔でちゃんとお客さんにすることができて、もう完璧でした」と高評価を得ていました。

「大会をこれから見てもらう方たちに大きな声で明るく『いらっしゃいませ。楽しんできてくださいね』と送り出せば、より大会も楽しく見えます」と説明。「ホスピタリティラウンジでくつろいでもらって、すごく満足度高い状態で大会を見てもらう。それによって、この大会全体の価値が上がっていきます」とおもてなしの重要性を伝えていました。

「疲れるけど楽しい」—スポーツを支える仕事の醍醐味

体験を終えた子どもたちは「疲れた」と口々に言いつつも、「楽しかった」と全員が手を挙げました。山口さんは「そうなんだよね。疲れるけど楽しいんだよね」と共感し、スポーツイベントを支える仕事の特徴を端的に表現しました。

子どもたちが作成した報告書は、青山アリアさんからのコメントが国際大会らしく英語で書かれた後、それぞれに送り返されるとのことです。

そして最後に「今回皆様にギフトを用意しました」と、ポスターなどのプレゼントが手渡され、みんなでの記念撮影をしました。

「スポーツを支えるお仕事」と山口さん。「別の機会に、スポーツの試合を見に行く時は、あの人何してるんだろうみたいなのをちょっと気にしてみてもらえると、スポーツの現場、イベントっていうのがより面白く見えてくると思います」と締めくくりました。

* * * * *

[小学生クルーを企画した山口学さんへのインタビュー]

スポーツは「する」「観る」だけじゃないんですね – 買取大吉バレーボールネーションズリーグ2025千葉大会事務局の山口学さんに聞く「小学生クルー」プログラムの挑戦

スポーツを「する」「観る」だけでなく、「支える」という関わり方があることを、未来を担う子どもたちに知ってほしい。そんな熱い想いから生まれたのが、千葉市の積極的な協力を得てVNL2025千葉大会で行われた「小学生クルー」という職業体験プログラムです。大会運営の裏側で、子どもたちは何を見て、何を感じるのでしょうか。大会が始まる前に、このユニークな企画の発案者である、VNL2025千葉大会事務局の山口学さんにお話を伺いました。

話し手:山口学(y) VNL2025千葉大会事務局

聞き手:青山明(a) 未来投資研究所

小学生が大会運営を体験する「小学生クルー」

a: まず、「小学生クルー」がどのようなプログラムなのか、具体的に教えていただけますか?

y: はい。「VNL2025千葉大会を支える仕事を学ぼう」をテーマに、小学5、6年生を対象とした職業体験プログラムです。7月13日と20日の2回、それぞれ10時から14時まで開催を予定しています。

a: 当日はどのような体験ができるのでしょうか。

y: 当日は、まず主催者から大会の概要や千葉に誘致した経緯、大会が掲げる目標などについて説明を受けます。その後、実際に大会運営の業務を体験してもらいます。例えば、チケットカウンターでのもぎりや、インフォメーションデスクでの問い合わせ対応、海外選手の入場が始まるタイミングでのチラシ配布や場内誘導などです。参加する子どもたちにはそれぞれ違う業務を割り振り、最後に「私はこれをやりました」と報告会で発表し合ってもらう形式を考えています。

a: 業務体験以外にもプログラムはありますか?

y: はい、普段は入れない会場のバックヤードツアーも行います。選手の動線であるミックスゾーンや、VIPラウンジ、スタッフの控室などを見て回り、どのようなサービスが提供されているのかを学びます。

お昼休憩では、SDGsプログラムの講習も兼ねて、実際に大会スタッフが使用するミールチケットを使ってキッチンカーで食事をしてもらったり、大会で取り組んでいる「水」に関するアンケートを体験してもらったりする予定です。

きっかけは「18歳以上」のボランティア募集

a: そもそも、なぜこの「小学生クルー」を企画しようと思われたのですか?

y: 一番最初のきっかけは、大会の市民ボランティアを募集した際に、条件として「18歳以上」と記載したことでした。これを見たときに「でも、これ以外にもやりたい人はいるよな」と思ったんです。年齢で区切るのではなく、体験したいという子どもたちの気持ちを汲んであげたい、その気持ちを活かしてあげたいという思いがありました。そこで、「小学生クルー」という枠を設けて、実際に体験してもらえたらいいんじゃないか、とひらめいたのが始まりです。

子どもたちには、スポーツの大会を観るだけでなく、その裏側で支えている仕事があることを見て、実際に体験してもらいたい。自分の仕事がどういうものかを理解してもらえるのは、私自身も嬉しいです。

「する」「観る」だけでなく「支える」という選択肢を

a: 子どものうちから「支える側」を体験することには、どのような意義があるとお考えですか。

y: 私自身、元々はプレイヤーだったので、スポーツを「する」面白さはよく分かります。でも、人によってはプレーするのが苦手な方もいますし、逆に「観る」方が楽しいという人も、「支える」側が好きという人もいる。スポーツへの関わり方は人それぞれだと思うんです。

今回、小学生の時にこの「支える側」を経験できるというのは、なかなかない機会だと思います。この体験をしてもらうことによって、10年後、20年後に、このスポーツを支える人間、スポーツに関わる人間が増えていく、そんなきっかけになったら嬉しいなという思いがあります。

私自身、プレイヤーだった頃は、コミュニティが少し狭いという印象がありました。そうではなく、もっと社会と関わるような、大きな枠組みでスポーツが発展していかないといけないと感じています。「支える」という関わり方は、プレイヤーよりもさらに広い社会と繋がるポジションだと思うんです。

子どもの頃の体験が将来の選択肢を広げる

a: なぜ、大人向けの啓発ではなく、子どもたちに体験してもらうというアプローチを選んだのでしょうか。

y: 大学生が社会人になる時になって、初めて「こういう職業があったんだ」と知ることが多い気がしています。そもそも、スポーツの裏側に触れる機会があまりにも少ない。だから、子どもの頃にそういう世界を「見る」「知る」という経験があるだけで、将来の選択肢の幅が広がると思っています。

それに、もし自分の子どもがこのプログラムに参加したら、その姿をすごく見てみたいな、と思ったんですよね。子どもたちが一生懸命やっている姿を想像すると、とても微笑ましくなります。

イギリスで見た「生活に根付くスポーツ文化」

a: 山口さんご自身が考える、日本のスポーツと社会の理想的な関係性についてお聞かせください。

y: スポーツと社会について考えるようになったのは、イギリスに留学した時の経験が大きいです。イギリスでは、スポーツが本当に生活に根付いていると感じました。例えば、5〜6時間かけてサッカー観戦に行くことが当たり前で、それがすごく楽しいという文化。あるいは、障がいのある方も健常者も一緒になってスポーツを楽しんでいる光景。表彰式では、選手だけでなくコーチも一緒に表彰台に上がるなど、選手だけがリスペクトされるのではなく、関わる全体をリスペクトし、みんなが生活の一部として楽しんでいる。

その光景が、日本にはないなと感じました。それが、今こうしてスポーツと社会をつなぐような職業に就いた理由の一つでもあります。

日本では、どうしてもスポーツは「する」ことが前提になっている雰囲気があります。「する」人が「観る」のであって、「観るだけ」の人がいると、少しおかしい、というような。でも、ただ観るだけの人がいてもいいし、ただ支えるだけの人がいてもいい。プレーしなくても、関わり方は自由であるべきだと思います。

純粋な興味で集まった、未来の「支える人」たち

a: 今回のプログラムに参加する子どもたちは、どのように集まったのですか。

y: 千葉市のホームページや大会の公式サイトでの呼びかけ、千葉市内の学校へのメール案内などで一般公募しました。応募してくれた子どもたちの学校も家庭もバラバラです。そういった、普段は接点のない子どもたちが集まって、一緒に同じことを体験する、というのも面白い取り組みだと思っています。

募集期間が短かったので、応募が集まるか少し心配だったのですが、それでも応募してくれたのは嬉しかったです。通常、こうした企画は「試合を観戦できます」といった特典が付いていることが多いのですが、今回はそれが全くない、本当に「職業体験」だけの内容です。それでも応募してきてくれたということは、純粋にこの体験に興味を持ってくれたのだと思います。どんな子どもたちが来てくれるのか、そして、どんなご家族なのか、お会いするのがすごく楽しみです。

* * *

VNL2025千葉大会は7月20日に非常な盛り上がりのうちに幕を閉じ、その後、舞台はチャンピオンラウンドへと移りました。今回のインタビューで語られた「小学生クルー」プログラムは、開催地千葉市との緻密な協力のもと、予定通り7月13日と20日の2回にわたって、多大な成果を生みながら、実施されました。その詳細は、本稿「小学生クルー」体験随行記に詳しくレポートした通りです。

本インタビューの中で語られた「日本のスポーツと社会の理想的な関係性」は、スポーツが持つ「SDGs達成と持続可能な社会の実現のための非常に大きな力」によって作られ、広がっていきます。

「スポーツが本当に生活に根付いている社会、スポーツ観戦に行くことが当たり前で楽しい、障がいのある方も健常者も一緒になってスポーツを楽しんでいる、表彰式では、選手だけでなくコーチも一緒に表彰台に上がるなど、選手だけがリスペクトされるのではなく、関わる全体をリスペクトし、みんなが生活の一部として楽しんでいる社会」

そういった社会を作っていく取り組みが、VNL日本大会をはじめ、2025年10月に福岡で開催される、日本初のスポーツクライミング・パラクライミング合同国際競技大会、その後に続くワールドスケートボードストリート2025 北九州大会など、次々に実行されていき、持続可能な社会実現へ確実に一歩一歩、歩みを進めている様子が心強い限りです。

※写真提供:株式会社CB

********************************

関連記事

◆「大規模国際スポーツ大会はSDGs推進に大きな力」―VNLバレーボール大会が挑む持続可能な社会への革新的取り組み

https://japan-sdgs.or.jp/news/6291.html

◆持続可能な国際スポーツ大会のさらなる進化を目指して──VNL2025 千葉大会の挑戦

https://japan-sdgs.or.jp/news/6114.html

◆<AIポッドキャスト>【SDGs JAPAN PORTAL】「持続可能な国際スポーツ大会のさらなる進化を目指して──VNL2025千葉大会の挑戦」を、YouTubeにアップしました。AIのトークによるポッドキャストで、VNL2025千葉大会の素晴らしさを、音声でダイレクトに感じられる番組となっています。ぜひご視聴ください。

https://youtu.be/xm_V6FdmeNc?feature=shared

◆スポーツエンターテインメントとSDGsを融合する、バレーボールネーションズリーグの素晴らしさ

https://japan-sdgs.or.jp/column/6021.html